カホンは、ポップスやジャズ、そしてフラメンコなどのワールドミュージックまで、幅広く使われる人気のパーカッションです。

手軽に始められることから初心者にもおすすめの楽器です。

ただ、シンプルな箱型の見た目とは裏腹に、メーカーやモデルがたくさんあって種類も豊富です。

そのため、「どれを選べばいいかわからない」「安いのでも大丈夫?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなカホン初心者の方に向けて、選び方のポイントをわかりやすく整理しました。

価格帯ごとの特徴、響き線の種類、サイズや材質の違い、おすすめのメーカーまで、失敗しないカホン選びをサポートします。

▶カホン選ぶときおすすめしたいメーカー3社について、おすすめの代表的なモデル・人気モデルはこちらの記事で紹介しています。

▶ 初心者におすすめのパーカッション楽器とその難易度については、こちらの記事にまとめました。

カホンの価格帯と選び方のポイント【1万〜6万円台の違い】

カホンを選ぶとき、一番気になるのは価格ではないでしょうか。

ここでは、価格帯ごとのモデルの特徴と選ぶうえでの注意点を見ていきます。

※1万円を切るものは、全部がそうとは言い切れませんが、楽器というよりおもちゃに近いもの、あるいはミニ・コンパクトサイズの小さいものと考えた方がいいと思います。

1~2万円台|エントリーモデルの特徴と注意点

初心者向けの価格帯です。

音を鳴らしやすいなど扱いやすく、最初の1台として使いやすいように作られています。

「初めてなのでとりあえず安く買いたい」「続くかどうかわからない」といった方には、手頃な選択肢となります。

ただし、当然のことながら音のクオリティは上位モデルとは違います。

長期的に使うと物足りなさも出てくるかもしれません。

3〜6万円台|音質や作りの違いはここに出る

最も種類が多く、選択肢の豊富な価格帯。

初心者向けと比べ、本格的なカホンのクオリティを備えています。

このクラスにはプロに使用されているモデルもあります。

サウンドの良さはこのクラスではかなり向上すると思います。

初めてでもよい楽器が欲しいと考える方は、最初からこの価格帯を検討するのもおすすめです。

個人的には、初心者でもこの価格帯から選ぶことをおすすめします。

やはりこのクラスになると楽器のつくりが違うと思うのです。

私も最初のカホンをこの価格帯で選びましたが、少しよい楽器を持つとモチベーションもあがります🌝

7万円以上|ハイエンドモデルを選ぶタイミング

ハイエンドユーザー向けの価格帯です。

サウンドの豊かさ、反応性など極めて高い性能を追求したモデルが作られています。見た目も非常に高級感があり、”いつかは欲しい憧れのカホン”になるかもしれません。

このクラスは自分のスタイルが定まってからの購入がおすすめです。

▶カホンのメーカー3社について、価格帯ごとのおすすめモデルをこちらの記事で紹介しています。

カホンのサイズ・材質による違い

カホンのサイズ

カホンの標準的なサイズは、幅30cm × 奥行30cm × 高さ46〜50cmです。

おもちゃやミニサイズではなく、楽器としてしっかり使えるカホンは、おおよそこのサイズ感に収まっています。

各社のモデルを見てみると、“本格的なカホン”は高さ48〜50cmほどのものが多く、初心者向けモデルには高さ46cm前後のものも見られます。

カホンのサイズが大きくなると低音の鳴りは良くなりますが、小柄な方の場合、座ったときに足が床に届きにくくなり、叩きづらさを感じることもあるかもしれません。

一般的な身長の方であれば標準サイズで問題ありませんが、小柄な方は少し低めに作られた46cmモデルを検討するのもいいかもしれません。

私は身長158cmで、高さ50cmのカホンを使っていますが、特に問題ありません。

また、かなり小柄な女性パーカッショニストでも、高さ50cmのカホンを普通に使っている方がいると聞いたこともあるので、最終的には人によるのかもしれません。

カホンの材質

カホンの音は、使用される素材によっても変わります。 バーチやメイプルはバランス型、マホガニーやエボニーは柔らかく深みのある音が出るとされています。

ただし、「この素材はこういう音」という単純な話ではなく、モデルによって板の厚さや何枚重ねた合板か、さらには板同士の接合方法など、さまざまな要素が音に影響します。

材質で選ぶというよりは、そのモデルの総合的な特性で選ぶ感じになるので、材質はあまり気にしなくていいと思います。

私も選んだあとに、「これってエボニーだったんだ」と思った程度です💦

カホンの響き線比較|ワイヤー vs スナッピーの違いと選び方

カホンの響き線には大きく分けてスナッピータイプとワイヤータイプの2つがあります。

※響き線とは?響き線は打面の内側に取りつけられ、叩いたときに「ジャッ」とスネアドラムのような音を生み出します。カホンの重要な要素のひとつです。

ここでは、それぞれの特長と選び方を見ていきましょう。

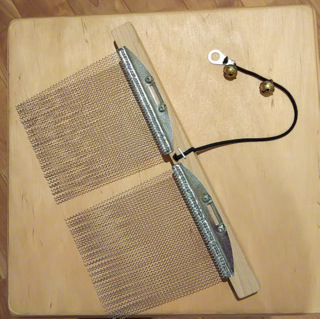

スナッピータイプの特徴|初心者に扱いやすい

スネアドラムに使われるのと同様の響き線が使われています。

基本的にはチューニング不要で、音の鳴りが安定しており、初心者にも扱いやすいです。

このタイプでは叩く位置によって、バスドラムのような低音(バズ音があまり鳴らない)とスネアのような高音(バズ音あり)の切り替えができるため、ドラムのリズムパターンの演奏に向いていると言われています。

スナッピータイプの響き線です。

(シュラグベルクの2 in One Deluxe)

これが打面の裏側の上部に取り付けられています。

ワイヤータイプの特徴|レスポンスや演奏性の違い

ワイヤー・弦タイプの響き線が何本か、打面の裏側に取り付けられています。

繊細なタッチやフィンガーテクニックにもしっかり反応するのが特徴で、表現力を重視したいプレイヤーに向いています。

チューニングが必要なため、初心者には扱いにくい面もあるかもしれません。

フラメンコなどの民族音楽にもよく合います。

どっちを選ぶかは演奏スタイルや好み【人それぞれ】

初心者の方で、ドラムのようなリズムパターンを演奏したい場合は、スナッピータイプのほうが扱いやすくておすすめかと思います。

一方で、ジャズやワールドミュージックも演奏する場合、フィンガーテクニックや繊細なニュアンスにこだわりたい場合は、ワイヤータイプの方が向いているかもしれません。

ただ、「このスタイルならこのタイプ」とは一概には言えないと思います。

カホンは素材やつくりなど総合力で特性が決まるので、実際に叩いてみて好きなものを選ぶのがいちばんではないでしょうか。

私は先生にすすめられて、スナッピータイプのモデルを使っています。

(スナッピーがいいよとすすめられたわけではなく、そのモデルをすすめられました)

ポップスのドラムパターンを演奏することが多いですが、チューニングも必要なく扱いやすいのでとても気に入っています!

メーカーごとの特徴|カホン選びの参考に

カホンのメーカーは数多くあり、どれを選べばいいのか迷う方も多いかもしれません。

それぞれに個性があり、どのメーカーも良質なカホンを作っているとは思いますが、ここではその中から**カホンに特化しておすすめしたい3社(MEINL、Schlagwerk、De Gregorio)**をご紹介します。

各メーカーの特徴をわかりやすくまとめましたので、カホン選びの参考にしてみてください。

▶具体的なおすすめモデルはこちらの記事で紹介しています。

MEINL(マイネル)|初心者〜プロまで幅広く対応

ドイツのパーカッションブランドで、世界中のミュージシャンに愛されている信頼のメーカーです。

ラインナップが豊富で、初心者向けからプロ仕様まで幅広いモデルが揃っています。

マイネルのカホンは、近年スペインの名工 José Hernández Díaz 氏(PEPOTE社)との提携によって、ラインナップが大きく刷新されました。

このコラボレーションにより、音質・デザインともに個性が際立つようになり、より魅力的なモデルが増えています。

このPEPOTE社との提携モデルは特におすすめだと思います。

提携モデルには中上級向けの機種が多いですが、比較的手頃なモデルもありますので、初心者の方も選択肢のひとつとして検討されてはいかがでしょうか。

Schlagwerk(シュラグベルク)|独自性と高品質

1982年創設のドイツのパーカッションメーカーで、親しみをこめて「シュラグ」と呼ばれることもあります。

1990年に販売された最初のカホン「La Peru」が世界的にヒットし、その成功をきっかけにシュラグベルクの名前が広く知られるようになりました。

シュラグベルクのカホンは、従来のカホンの概念にとらわれない独自の構造やアイディアによって作られ、常に新しいサウンドを提案しています。

ドイツらしい品質へのこだわりと高い技術力により、バランスが取れた洗練されたモデルとなっており、世界中のプレイヤーから高い評価を受けています。

初心者向けからハイエンドまで様々なモデルが揃っているので、自分の好みのものを見つけられるかもしれません。

(たくさんあるので迷ってしまうかもしれませんが🌝)

▶シュラグベルクについては、シュラグベルクの紹介記事でさらに詳しくまとめました。

De Gregorio(DG)|スペインの伝統と現代性

2003年にドラマーでパーカッショニストのPaolo DeGregorio氏によって設立された、スペインのカホン専門メーカーです。

フラメンコの伝統を継承しながらも、ジャズやポップスなど幅広いジャンルで使えるサウンドを追求しており、音楽性の広がりが魅力です。

DGのカホンは、伝統的な製法を重視した設計で、一台一台がしっかりと作り込まれています。 洗練されすぎないリアルな響きとライブ感が特徴で、プロの現場でも愛用者が多く見られます。

DGは現在(2025年4月)、初心者向けモデルが設定されていません。

価格帯はやや高めになりますが、初心者でも本格的なカホンを、という方にはおすすめのメーカーです。

▶3社について、具体的なおすすめカホンはこちらの記事で紹介しています。

まとめ

カホンは、手軽さと奥深さを兼ね備えた、とても魅力的な楽器です。

初心者にも始めやすく、価格やサイズ、素材や響き線による音の違いを理解すれば、自分にぴったりの1台を見つけやすくなると思います。

あなたにとって「これだ」と思えるカホンに出会えるよう、この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

コメント