打楽器(パーカッション)の譜面を起こすときによく使う、初歩の音楽記号をまとめました。

(譜面を起こす・・・曲を聴いてどう演奏するかを書き出す。耳コピしたものを楽譜に書く行為)

パーカッションの譜面を書く時に使用頻度が高いのは、主にリピート、ダカーポなど反復系です。

この記事に書いたのはどれも基本の簡単なものばかりですが、私は書くたびに結構「あれ?これはどれだったっけ?」などとノートを見返して確認してしまいます。

このため自分のための覚書と、他にもそういう方がいるかも?と思い記事を書きました。

ポップス中心の専門学校で教わった内容なので、ミュージシャンが手書きでさっと書く時の略し方になっています。

先生から聞いたちょっとおもしろい話もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

基本の記号

さっそくみていきましょう。

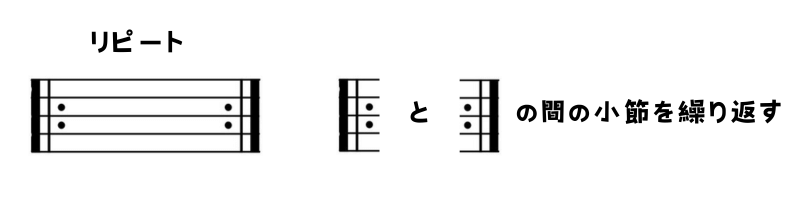

リピート

リピート。![]() と

と![]() に挟まれた間の小節を繰り返す。繰り返し回数は2回です。

に挟まれた間の小節を繰り返す。繰り返し回数は2回です。

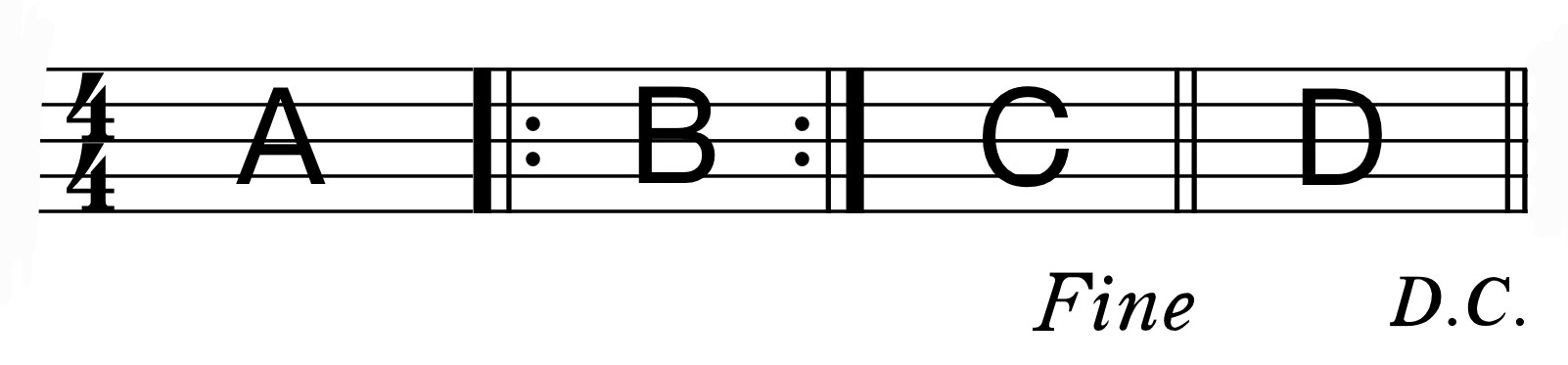

例を挙げます。

①はABCBCDと演奏します。(記号にはさまれたB,Cを繰り返す)

②はABCABCDと演奏します。このように頭に戻るときは、最初の![]() は省略することもあります。

は省略することもあります。

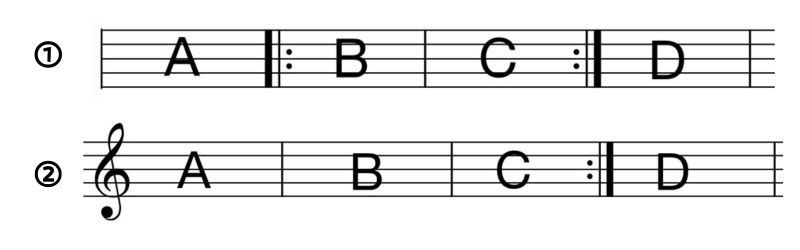

繰り返し回数を3回、4回・・・にする書き方もあります。

例えば、3回繰り返す場合は下のように書きます。

リピートの中にリピートを入れる(入れ子にする)ことはありません。

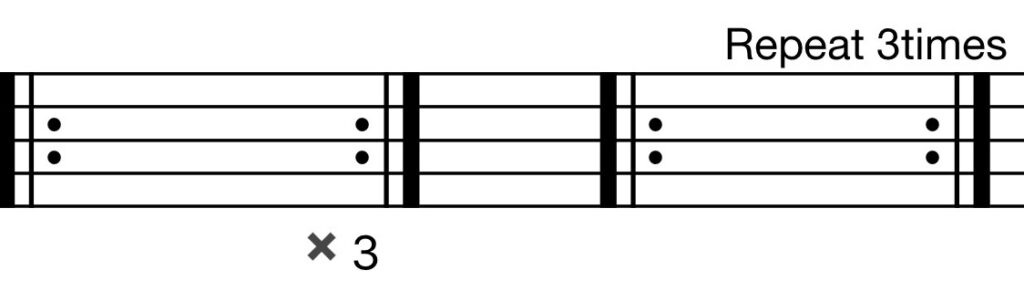

1かっこ、2かっこ

1かっこは![]() 、2かっこは

、2かっこは![]() のように書きます。

のように書きます。

リピートと組み合わせて使います。

1回目は![]() を演奏し、リピートした後は

を演奏し、リピートした後は![]() を飛ばして

を飛ばして![]() から後ろを演奏する

から後ろを演奏する

例えば次のような感じ。

この場合は、ABCDBCEF・・・と進みます。

(A,B,Cといったら、1かっことリピートがあるのでDをそのまま演奏して戻り、B,Cを演奏したら今度は2かっこに行ってE,F・・・と進む)

D.C.(ダ・カーポ)

楽譜にD.C.があったら、そこから曲の頭に戻ります。

D.C.(ダ・カーポ) ・・・曲の頭にもどる

戻った後は、次のルールで運行する。

- 曲の頭に戻った後は、フィーネ(Fine)やフェルマータ(

)で終わる。

)で終わる。 - または、コーダ(

)があったら、コーダからコーダへ進行する。

)があったら、コーダからコーダへ進行する。 - 曲の頭に戻ったあとは、リピートは反復しない。

下は、D.C.で頭に戻った後、Fineで終わる例です。

この場合は、ABBCDABCと演奏します。(戻ったあとのBはリピートしない)

このFineはフェルマータ![]() の場合もあります。フェルマータがあったら、その音を伸ばして終わります。

の場合もあります。フェルマータがあったら、その音を伸ばして終わります。

※フェルマータはD.C.との組み合わせではなく、単独で使われることもあります。

その場合は曲の終わりではなく、その音を伸ばして演奏する・・との意味になります。

(慌てて終わらなくてよい)

![]() はポップスではあまり見ない気がします。

はポップスではあまり見ない気がします。

インテンポ(一定のテンポ)で演奏することが多いからでしょうか。

子供の頃習っていたピアノの楽譜にはよくついていました![]()

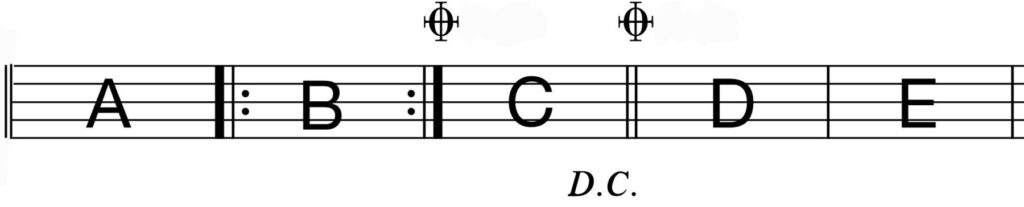

コーダ![]() を使った例としては、次のようなものがあります。

を使った例としては、次のようなものがあります。

この場合は、ABBCABDE・・・の順で演奏します。

(やはり頭に戻った後のBはリピートしません。そして![]() があるので次の

があるので次の![]() に飛んでD、Eと進みます)

に飛んでD、Eと進みます)

D.S.(ダル・セーニョ)

D.S.があったら、![]() に戻ります。

に戻ります。

D.S.(ダル・セーニョ) ・・・セーニョ(![]() )にもどる

)にもどる

- D.S.も、セーニョに戻った後のリピートは反復しない

- Fineやコーダ

の使い方は、D.C.と同じ。

の使い方は、D.C.と同じ。

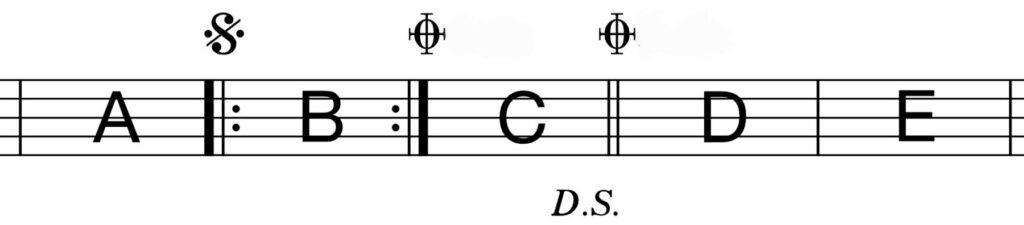

D.S.を使った例としては、次のようなものがあります。

この場合の演奏は、ABBCBDE・・・となります。

(A,B,B,Cと来たらD.S.があるから![]() に戻って、Bは反復せず進み、

に戻って、Bは反復せず進み、![]() があるから次の

があるから次の![]() に飛んでD,Eと演奏)

に飛んでD,Eと演奏)

D.C.やD.S.のあともリピートしたい場合

D.S.やD.C.で戻った後のリピートは反復しないルールですが、反復したいときもありますよね。

その場合は次のように表記します。

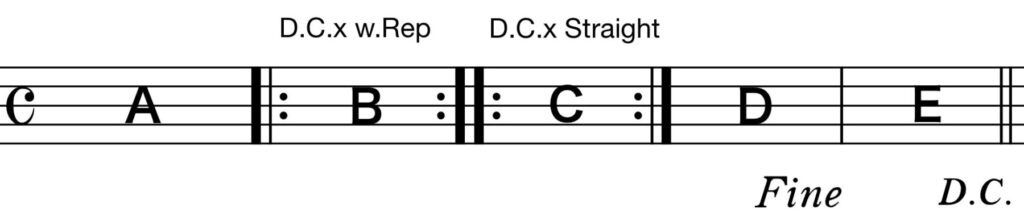

D.C.x w.Rep、D.S.x w.Rep

※「x」はtimeの意味

※w.Repはwith repeatの略

何も書かない場合は反復しませんが、反復しないことを強調して書くこともあります。

D.C.(Straight)、D.S.(Straight)

通常は敢えて書かないと思いますが、戻った後繰り返すリピートと繰り返さないリピートの両方が存在する場合は、明記したほうが間違いがありません。

例えば次のようなケースです。

こうあったら、ABBCCDEABBCDとなります。

(A,B,B,C,C,D,Eと演奏し、D.C.があるので頭に戻ってA,次のBはw.RepなのでリピートありでB,B、CはStraightなのでリピートなしでC、Dまで行ったらFineがあるのでそこで終わり)

al Coda 、al Fine

D.C.とD.S.は、D.C. al coda、D.S. al coda や 、D.C.al fine 、D.S.al fineのように表記することがあります。

これは、戻った後コーダからコーダに飛ぶ、あるいはフィーネで終わるということを明記している状態です。

- D.C. al coda、D.S. al coda ・・・戻った後コーダ(

)からコーダに飛ぶ

)からコーダに飛ぶ - D.C.al fine 、D.S.al fine ・・・戻った後フィーネ(Fine)で終わる

譜面の中に![]() やFineがあれば、al Coda やal Fineがなくてもその通りに運行するので、私は書いたことはありません。

やFineがあれば、al Coda やal Fineがなくてもその通りに運行するので、私は書いたことはありません。

(学校では、「al codaと書かれていても気にするな」と教わりました![]() )

)

クラシックや大勢で演奏する場合などは明記したほうがいいのかもしれません。

そんなに堅苦しくなくてOK

音楽記号を使うとなると「この書き方で合ってるのかな?」「ちゃんと書かないと」と気になるものです。

でも、特に自分のために譜面を起こす場合は、自分がわかればいいと思います(私が言うのもなんですが)

ただあまりに雑過ぎて、しばらくしてから見ると意味がわからない、というのは困りますね。

またバンドメンバーなどに共有する時は、最低限、意味が伝わるように書く必要があるので、普段からそのレベルで書くようにはしておいた方がいいとは思います。

そうは言っても、演奏する時に間違えないように、わかりやすく書くのが一番なんだな、と思ったことがあったので2つご紹介します。

コーダは♨マークでも

専門学校で教わった時、コーダ![]() について先生が次のようにおっしゃってました。

について先生が次のようにおっしゃってました。

1曲の中にコーダが何カ所もある場合は記号を変える必要があるから、♨マークとか★とか適当な記号を使うよ。

同じマークのところに飛べばいいんだよ。

決まった記号でなくてもわかればいいと・・・♨マークはよく使うらしいです(ほんとか?)

♨マークがあったら、飛ぶ先の♨マークどこだ?!と探すそうです。

飛ぶ先を間違えないために

あるベーシストの方が次のような話をされていました。

「譜面で飛ぶ場所があって、演奏中見失いそうだったら、絶対迷わないように色をつけて矢印を書いておく」

例えばD.S.のあとの![]() や、

や、![]() から

から![]() に飛ぶ場合などです。

に飛ぶ場合などです。

譜面にいろいろ書き込んでごちゃごちゃしていたり、飛ぶ先が遠いと、どこに行くかを見失うことがあります。

必死に演奏しているとなおさら・・・

実は私もそういう時は、以前から飛ぶ先を矢印で書きこんでいましたが、「ちょっとズルしてる」ように感じていました。

でもプロの方もそうしていると聞いて「あ、いいんだ!」と思い、それからは遠慮なく書き込んでいます。

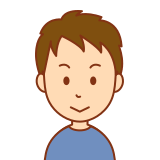

例えばこんな感じです。(私の汚い楽譜ですみません)

見ずらいですが、D.S.から![]() へピンクで飛ぶ先を、

へピンクで飛ぶ先を、![]() から

から![]() へ水色で飛ぶ先を書いています。

へ水色で飛ぶ先を書いています。

これもってレッスンに行くと、先生も理解してくださるので、これでも大丈夫かと。

手書きだとなかなかきれいに書けなくて「う~ん( ;∀;)」となりますが、とにかくたくさん譜面を書いて、譜面を起こすのに慣れて、自分なりに見やすい書き方を見つければいいなと思っています。

おわりに

打楽器の譜面をおこすときによく使う反復系の音楽記号をご紹介しました。

ほんとに初歩の記号ばかりですが、「どう書くんだっけ?」と思った時の参考になれば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント