カホンを始めて最初に学んだオルタネートの手順についてまとめてみました。

- この手順でいいのかな?

- 手順がぐちゃぐちゃになる

- 何となくリズムにはまっていない気がする

始めたばかりの頃はこんな風に思うこともありませんか?(私は思いました・・・)

この記事ではそんな方のために、カホンを叩く基本的な手順としてオルタネート(左右の手を交互に動かす方法)についてご紹介します。

オルタネートは、私もカホンを習い始めた初日に教わりました。

今もまだまだ練習中ではありますが、初めての頃の記憶を思い出して「こんな感じの説明がわかりやすかった」「ここが難しかった」という内容を含め説明してみました。

オルタネートで通常使われる8ビートと16ビートの中から一番基本的なパターンをいくつかと、練習していて難しかったところややりがちだった失敗についてまとめています。

オルタネートのメリット、逆にオルタネートにしない場合ついても書きましたので、よかったら参考にしてみてください。

※カホンのベース(バスドラの音)、トーンやスラップ(スネアの音)の叩き方、ゴーストノートについてはこちらの記事の中で書いています。「なにそれ?」という方は、オルタネートの前にぜひこちらをご覧ください!

オルタネートとは

オルタネートは、右手・左手を右左右左・・と一定のテンポで交互に動かして叩く方法です。

ドラムでも使われる、とても一般的な手法です。

例えば、右手と左手の指先で、右左交互に「トン、トン、トン、トン」と机を叩いてみてください。

トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン・・・・と一定の間隔で小さな音を刻む感じになりますね。

次に、右手で叩く時だけ、手のひら全体で叩く「ドン!」という叩き方に変えてみます。

すると、「ドン!(右)、トン(左)、ドン!(右)、トン(左)、ドン!(右)、トン(左)、・・・」となり、繰り返すとドン!トンドン!トンドン!トンドン!トンドン!トンドン!トンドン!トンというリズムが聞こえてきます。

今度は右手の1回目を手の平で「ドン!」、2回目は指を揃えて「パン!」という叩き方ににして、これを繰り返してみましょう。

右手から始めると、「ドン!(右)、トン(左)、パン!(右)、トン(左)」というふうになり、繰り返すと、ドン!トンパン!トンドン!トンパン!トン・・・という、ドラムでよく聴くパターンになります。

これはオルタネートで一番単純なパターンだと思います。

カホンで最初に教わる基本の叩き方です。

ではもう少し具体的に、どんな叩き方があるかを見ていきましょう。

代表的なオルタネートは8ビートと16ビート

カホンで使われる一般的なオルタネートには、8ビートと16ビートがあります。

右左「トントントントン・・・・」と動かす刻みを、8分音符にするか、16分音符にするかの違いです。

8ビート一小節で8回、16ビートは16回、「トントントントン・・・・」としますが。

このどちらを使うかは、曲のリズムがどちらの構成になっているかで決まります。

リズムが8ビートで出来ている曲は、8ビートオルタネートで、リズムが16ビートの曲は16ビートオルタネートで演奏する必要があります。

基本の叩き方

実際に、8ビートと16ビートの叩き方をご紹介します。

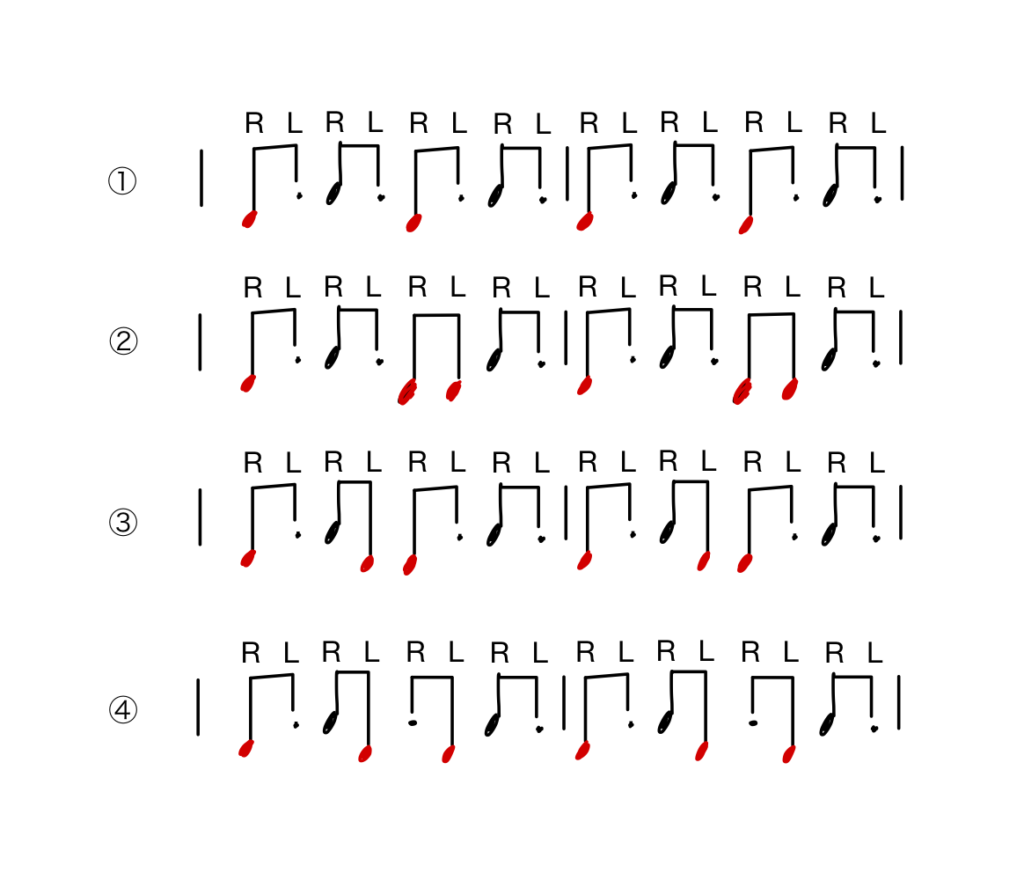

8ビート

まず8ビートのパターンで、私が最初に先生に教わった中から、わかりやすい例を挙げました。

・Rは右手、Lは左手です

・赤い♩はベース(低音)

・黒い♩はトーン(高い音)

・点「・」はゴーストノート(軽く触れる音)

※実際の譜面ではゴーストノートは書かない

①~④のパターンで実際に叩くとどんな感じか、短いものですが動画に撮ってみました。

(本当は先生が叩くところをお見せしたいのですが、そうもいかないので、自分で撮りました(^-^;

Yourubeのフリー音源から叩きやすい速度のものを選んで使っています)

音符を見慣れない方は譜面で見ると「?」となるかもしれませんが、実際のパターンを聞くと「なんだこういうことか」と思われるのではないでしょうか。

<コツ>

コツは、右手と左手をとにかく同じ速度で動かすこと。

違う叩き方が混ざっても、右手と左手のテンポがぶれないように気をつけると、単純なパターンでもきれいなリズムになって説得力が出ると思います。

これは、最初はとにかくメトロノームでの練習です。

私もいくつかのパターンを混ぜて練習していました。

<ゴーストノートも大事>

そして音符の「・」のところ、指先で「トン」とするところはゴーストノートと呼んで、小さく音を出します。

ゴーストノートはドラムのハイハットの代わりになるので、ただのリズムの目安ではなく音としても重要なものです。

ゴーストノートがあることで、演奏に8分感が出てきます。

ただ、ゴーストノートをどのくらいの大きさの音にするかは、リズムパターンや曲よっても異なり、適切な大きさで演奏するのはなかなか難しいです。

私もまだまだですが、いろいろやってみて、練習して経験を積むのが一番ではないかと思います。

<リズムパターンはいろいろ>

もちろんリズムパターンは上の例に限らず、組み合わせでいろいろ作ることができます。

実際に演奏するときは、演奏する曲のドラムのパターンを参考にしたり、他の楽器がどんなリズムで演奏しているかを参考にして考えると思います。

それは難しいけれど、楽しいところでもありますね!

実際に8ビート・オルタネートで演奏できる曲の例は下の記事でご紹介しています↓

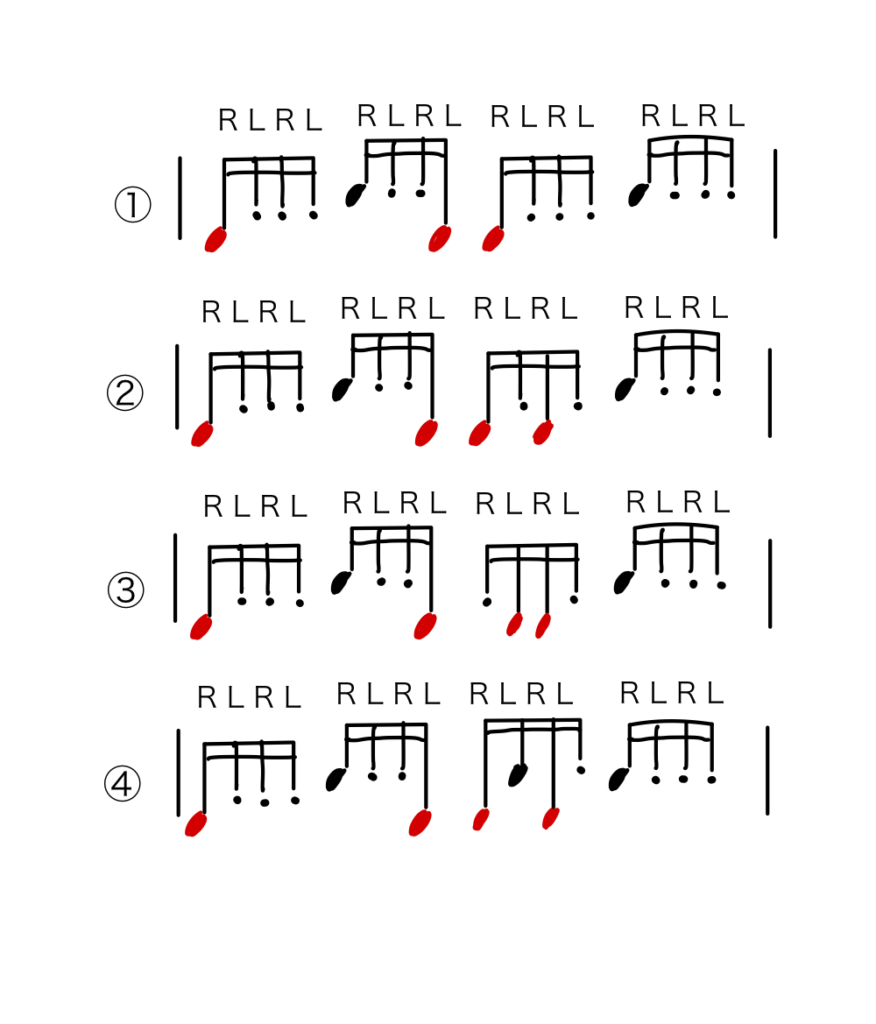

16ビート

次に16ビートオルタネートです。

8ビートと同様、パターンを4つ挙げました。

・Rは右手、Lは左手。

・赤い♩はベース(低音)

・黒い♩はトーン(高い音)

・点「・」はゴーストノート(軽く触れる音)

※実際の譜面ではゴーストノートは書かない

こちらも、演奏してみました。

中が細かい感じですが、叩き方は8ビートと同じです。

同じような、「ドン!パン!ドン!パン!」というリズムでも、中身が8ビートか16ビートかによってずいぶん感じが変わると思います。

8ビート、16ビートそれぞれの難しさ

叩き方をみると、16ビートの方が難しそう・・・と思われるかもしれませんが、16ビートの方が8ビートより難しいということはないです!

テンポにもよるし、16ビートは細かくてを動かすのが難しい面はあるけど、雰囲気が出しやすいところもあります。

逆に8ビートはシンプルで音数が少ないため、グルーブ感を出すのが難しいこともあり、どちらが得意かは人によるかもしれません。

(私は16ビートの方がやりやすかったです(^-^;)

曲を選ぶときの注意点

曲を選ぶときは、ドラムのハイハットが8ビートの曲でも、バスドラやスネアに16分音符があると、カホンでは16ビートの叩き方になってしまいます。

まあやってみると、「この曲は16ビートだな・・・」となんとなくわかるかと・・・

JPOPは全体に16ビートの曲が多いですね。

ゆったりした曲だから楽に叩けそうと思ったら、実は16ビートで中が細かくてものすごく速かったということもよくあります。

初心者の頃なりがちだったこと

ここでは私が初心者のころ(場合によっては今でも(汗))やりがちだったこと、よく注意されたこと2つをご紹介します。

ゴーストノートがうるさい

一生懸命叩いていると、いつの間にかゴーストノートの音が大きくなってしまうんです。

ゴーストノートとそうじゃない音の差があまりなくなってしまうことも・・・

そうなると相当うるさいです。

最初の頃注意されたことNo1かも。

なので、大きくなりすぎないように、適切な音量で出せるように練習しました。

やっぱりゴーストがうるさいときは、他の音につられて振りが大きくなったり勢いがついたりしていました。

他の音につられないように、指先でトントンと軽く叩く感じをキープできるように…ということを心がけて練習しました。

逆にゴーストノートが小さ過ぎて、「もっとゴーストが聴こえなくて8分感が足りないですよ」と注意されたこともあり。

テンポの速い曲の場合や曲の雰囲気によっては、全部のゴーストがきっちり聴こえるとうるさいこともあります。

ベース、トーン、スラップの音がちゃんと出ていない

最初の頃の基礎練習は、メトロノームに合わせてパターンを叩くというのをやってました。

最初はゆっくりの♩=60からで、できるようになったら少しずつテンポを上げていく。

それで、どんどんテンポアップを目指すのですが、そうすると速く叩くことに気を取られて、音質が悪くなっている(ベース、トーン、スラップの音がちゃんと鳴っていない)ことに気づかないのですね。

特に低いベース音は気づきにくくて、レッスンでもよく注意されます。(今でも注意される汗)

(トーンやスラップの音の方が目立つのでそっちを聴いてしまいます)

そもそも初心者はどんな音が正しいのかがわからない、というところもあるのですが、テンポアップばかりではなく音質にも気づけるように心がけたいですね。

オルタネートにしない場合もある

オルタネートではない手順で叩く場合もあります。

オルタネートで叩かない場合としては、例えば次のようなケースがあげられます。

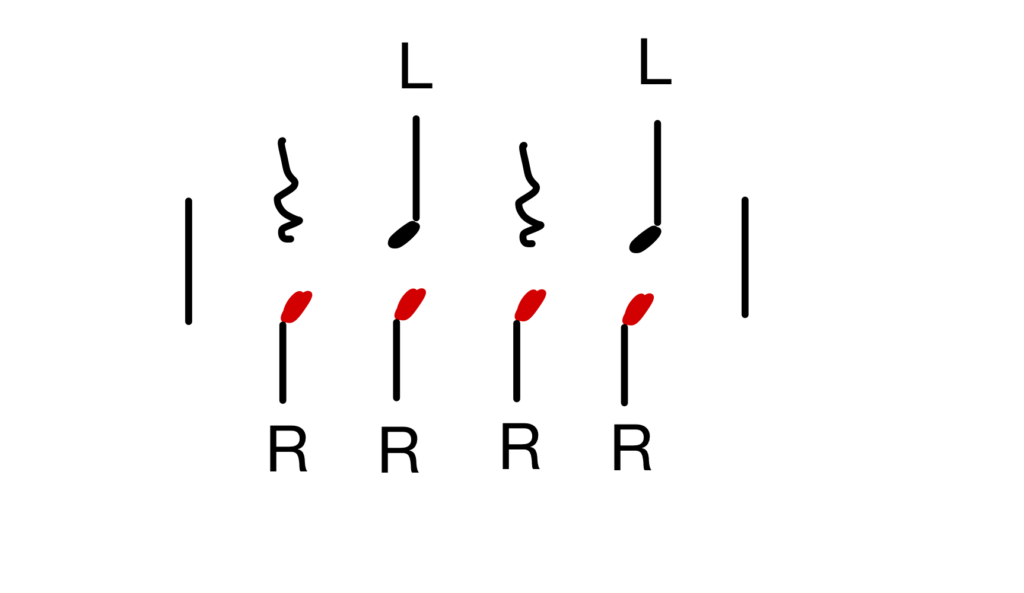

4つ打ちの場合

4つ打ちの曲ってありますよね。”ドンドンドンドン・・・”とベース音が4分音符で入っているノリのいい曲。

ダンスミュージックなどでよく使われるリズムです。

(例えばこんなの↓)

4つ打ちはオルタネートではない手順になると思います。

例えばですが、私は下のような手順でおそわりました。

Rは右手、Lは左手。

赤い♩はベース(低音)

黒い♩はトーン(高い音)

右手をベースに固定し、左手をトーンに固定します。

4つ打ち以外にもこういう場合はあると思います。

テンポが速すぎる場合

曲が速すぎてオルタネートだと手が追い付かないこともあります。

その場合4つ打ちのように、どちらかの手をベースに固定、反対の手をトーンやスラップに固定して叩くなどの方法になります。

ただオルタネートにしない場合リズムが崩れやすいので、崩れないように工夫と練習が必要かと思います。

(リズムが崩れやすいところに、ゴーストノートを入れるなど)

オルタネートのメリット・デメリット

オルタネートのメリット

オルタネートで叩く一番のメリットは、リズムがきっちりタイトにはまりやすいことです。

私も可能な限りオルタネートで叩くようにしていますが、オルタネートにできない場所があると、そこだけリズムのはまりが悪くなることがあります。

(シンバルを叩く、ウインドチャイムを鳴らすなどの都合で、オルタネートにできない場合)

そうすると、そこだけリズムが崩れて、オルタネートってやっぱり安定するんだな、と思います。

あと、手順が崩れてもリズムがキープできるプロってやっぱりすごい・・とも思います!

オルタネートのデメリット

オルタネートのデメリットは、テンポが速いと手が追い付かなくなるなどでしょうか。

上にも書いたように、シンバルやウインドチャイムなどの小物は、手順を崩さないと入れられないことが多く、オルタネートだけでは臨機応変な演奏は難しいと思います。

4つ打ちの演奏は難しいなど、すべての場合にオルタネートで対応できるわけでもありません。

たぶん練習を積んでいるうちに、人によってこういう時はこういう手順で・・というのも出てくるでしょうし、オルタネートのメリットを生かしながら、自分らしい演奏スタイルができていくといいのかな?と思います。

おわりに

カホンの叩き方について、オルタネートの手順を中心にご紹介しました。

演奏するときの参考にしていただけると嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント