カホンは木の箱のような形の楽器で、パーカッションのひとつ。

アコースティックライブや路上ライブで使われているのを見て、興味を持った方も多いのではないでしょうか。

ただの箱のようなのに、ドラムのように演奏できてとてもかっこいいのです。

どうなってるんだろう?私にもできる?とカホンに興味を持った方、あるいは始めたばかりの初心者の方のために、この記事を書きました。

カホンは、手で叩くパーカッションの中では一番鳴らしやすいと思います。

楽器が初めてという方にもとてもおすすめの楽器。

ここでは、カホンの特徴、歴史、演奏方法、種類、選び方などをわかりやすく丁寧に解説していきます。

最後にはカホンの魅力がわかるおすすめ動画もあります。

ぜひ最後までご覧ください。

カホンとは?その起源と魅力

「カホン(Cajón)」はスペイン語で「箱」という意味で、その名のとおり木製の箱を叩いて音を出す打楽器です。演奏者はカホンの上に座り、前面を手で叩いて演奏します。

カホンの起源は18世紀のペルーにさかのぼります。

アフリカから連れてこられた人々が、当時禁止されていた太鼓の代わりに木箱を叩いてリズムを奏でていたことが始まりです。

その後、スペインに伝わり、フラメンコ音楽に取り入れられて世界中に広まりました。

今では、ロック、ポップス、ジャズなど幅広い音楽ジャンルで活用されています。

カホンはドラムセットの代わりとして使われることも多いですが、なんといってもカホンならではの温かみや表現力、響きが一番の魅了かと思います。

カホンの構造を知ろう

カホンは木でできた箱の形をしています。

(木でない場合もありますが、ほとんどは木が使われています)

演奏者が座る天板、前面の打面、そして背面には音を外に響かせるためのサウンドホールがあります。

打面は側面や背面と比べると薄い木材でできており、叩く位置によってさまざまな音を出すことができます。

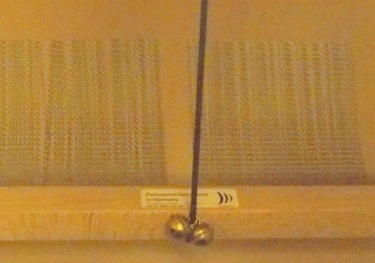

カホンの内部には、スネアワイヤーや弦(響き線)が取り付けられています。

これにより、シャープな「ジャリッ」とした音を出せるようになっており、ドラムのスネアに似たサウンドを再現することが可能です。

スナッピータイプの響き線(カホン内部)

また、それぞれのモデルによって底部や側面の構造が工夫されており、音の響き方や演奏感に違いが出ます。

見た目はシンプルですが、演奏の幅を広げるためのさまざまな設計がされているのがカホンの魅力のひとつです。

基本的な演奏方法

カホンを演奏する際は、まず安定した姿勢でカホンの上に座ります。

猫背にならないように背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスすることがコツです。

(当然ですが、打面は体の前に、サウンドホール(穴)が後ろに来るようにしてくださいね!)

カホンは、叩く位置や叩き方によって音が変わります。代表的な音の出し方は以下の3種類です。

- ベース音:中央付近を手のひらで叩くと、ドーンと低くて深い音が出ます。

- スネア音:上の方を指で軽く叩くと、カシャッという高めの音が出ます。

- スラップ音:角の部分を勢いよく叩くと、ピシッと鋭いアクセント音が出ます。

この他に指先で打面を軽く叩いて鳴らすゴーストノートがあります。

これはハイハットのように音と音の間のリズムを埋めるものです。

このように、1台のカホンでいろいろな音を出すことができ、ドラムのようなリズム演奏も可能です。

最初は、どの場所をどのように叩くとどんな音になるかを試してみると、自然にコツがつかめるようになります。

カホンの具体的な叩き方は次の記事で紹介しています。

カホンの使われ方と広がる演奏スタイル

カホンの魅力のひとつは、その持ち運びやすさです。

ドラムセットのような大型の機材を運べない場所でも、カホンであれば気軽に持ち込んで演奏することができます。ライブ会場やストリートパフォーマンス、屋外イベント、小さなスタジオでの録音など、あらゆる場所で活躍しています。

また、カホンは単体でも十分に演奏を楽しめますが、シンバルやウィンドチャイム、シェイカーなどのパーカッションを組み合わせることで、さらに多彩な表現が可能になります。

カホンの横にシンバルやチャイムを置くことで、まるでミニドラムセットのようなリズムパフォーマンスが実現できます。

このように、カホンは単なるドラムの代替ではなく、独立した楽器としての魅力と柔軟性を持っており、工夫次第で多彩な演奏スタイルが広がります。

カホンの種類と特徴

カホンにはさまざまな種類があります。目的や好みによって選ぶタイプが変わってきます。

- ペルー式カホン:スネア(響き線)が入っていない伝統的なスタイル。素朴であたたかい音が特徴です。現在この形のものはほとんどありません。

- 響き線のついたカホン:現在「カホン」と言えば一般的にはこれ。

打面の裏に響き線が内蔵され、響き線の種類によって大きく分けて2つのタイプがあります。- ワイヤー(弦)タイプの響き線が張られているタイプ。フラメンコやポップスなど広いジャンルで使われます。

- スネアドラムに使われるスナッピーと同じ響き線を内蔵したタイプ。よりスネアに近いサウンドとなり、ドラムのリズムを演奏するのにおすすめ。

- トラベルカホン:小型で軽く、持ち運びしやすいため外出先での演奏に便利です。

小型のカホンとしては、ミニカホンやコンパクトカホンと呼ばれるものもあります。

どのような音楽スタイルで使いたいか、どこで演奏するかを考えて選ぶと失敗しにくくなります。

詳しいカホンの選び方や価格帯については下の記事でご紹介しています。

カホンの魅力がわかる演奏動画

ドラムの代用にとどまらない、カホンのアコースティックな魅力がわかる動画をご紹介します。

いずれも少人数編成での演奏で、初めての方でもカホンで演奏するイメージがわきやすいものを集めました。

Plastic Monster「恋」

こちらはカホンとギターボーカルの演奏です。

星野源さん「恋」のカバーで、速いテンポの曲をとてもかっこよく演奏されています。

一見普通の女の子が演奏している雰囲気を醸し出していますが、カホンを演奏しているmikuさんはドラマーで、お二人はPlastic Monsterという2pieceバンドで活動されていたとのことです。(現在休止中とのこと)

YOASOBI「たぶん」「あの夢をなぞって」

YOASOBIご本人たちのアコースティックライブで、カホンを使った演奏の動画がありました。

曲の雰囲気がカホンにぴったりで、よりエモーショナルな感じになっている気がします。

カホンを演奏しているAyaseさんは、昔ドラムをやっていたということですが、ドラマーの方でカホンを演奏できる方は多いです。

2曲目は、静かな曲調に合わせて前半はシェイカーを使い、途中からカホンに切り替えて盛り上げています。

これもアコースティックなカホンならではの定番の構成ですね。

→Pia-no-jaC←「TASOGARE」

ピアノとカホンのデュオ→Pia-no-jaC←(ピアノジャック)の演奏動画です。

(動画は39分12秒あたりから再生されます)

→Pia-no-jaC←の演奏を見てカホンに興味を持った方も多いかもしれません。

HIROさんのカホンはパワフルでスピード感があって、個性的でほんとにかっこいい!

このライブの「TASOGARE」は→Pia-no-jaC←の動画の中で、私が一番好きなおすすめです。

ライブの疾走感がたまりません!

まとめ

カホン 楽器は、見た目はシンプルですが、奥深い魅力を持つ打楽器です。

手でリズムを生み出せる楽しさがあり、初心者の方でもすぐに始めることができます。

カホンに興味のある方は、体験レッスンや試奏などで実際に叩いてみることをおすすめします。

その上で、先生やお店のスタッフに相談しながら、自分に合ったカホンを選んではいかがでしょう。

最初はうまく叩けなくても心配いりません。

少しずつ練習を重ねていけば、自然とリズム感も身についていきます。

カホンがきっかけとなって、日々の音楽がもっと楽しくなるかもしれません。

コメント